高山本線の沿線都市である岐阜市や富山市、飛騨地方の街を、駅周辺人口から比較して分析してみよう。

先日、久々に深夜の長距離ドライブを決行した。夜9時、名古屋を出発し、国道41号線をひたすら北上、富山市を目指す旅だ。ハンドルを握りながら、ふと思い出したのは大学時代の記憶。あの頃も同じルートを走り、下呂温泉に立ち寄って、真夜中の足湯に癒やされた。

今回は下呂市街はスルーし、目指すは高山市。深夜1時、高山ラーメンをすすろうと店に向かったら、金曜夜とはいえこの時間でまさかの行列。高山市、おそるべし。

さて、国道41号線といえば、ほぼ全線でJR高山本線と並走している。どうせなら駅を起点に、飛騨山中の街の規模感を探ってみたくなる。深夜ドライブで抱いた感想はこんな感じだ。

- 飛騨萩原の市街地、意外とデカい。

- 美濃加茂市を過ぎたら、高山市中心部まで大きな街がほとんど無い(下呂市中心部を除く)。

- 岐阜駅より富山駅前の方が賑やか。

- 神岡町の夜景、控えめに言って最高。

果たしてこの肌感覚、どれくらい当たっているのか。国勢調査の人口データを引っ張り出して、ちょっと真面目に検証してみよう。

神岡の夜景は検証のしようが無いため、感動して撮影した写真を貼っておく。名古屋からは距離があって大変だが、いつか神岡を目的地とした旅もしてみたい。

人口で街の規模を把握してみる

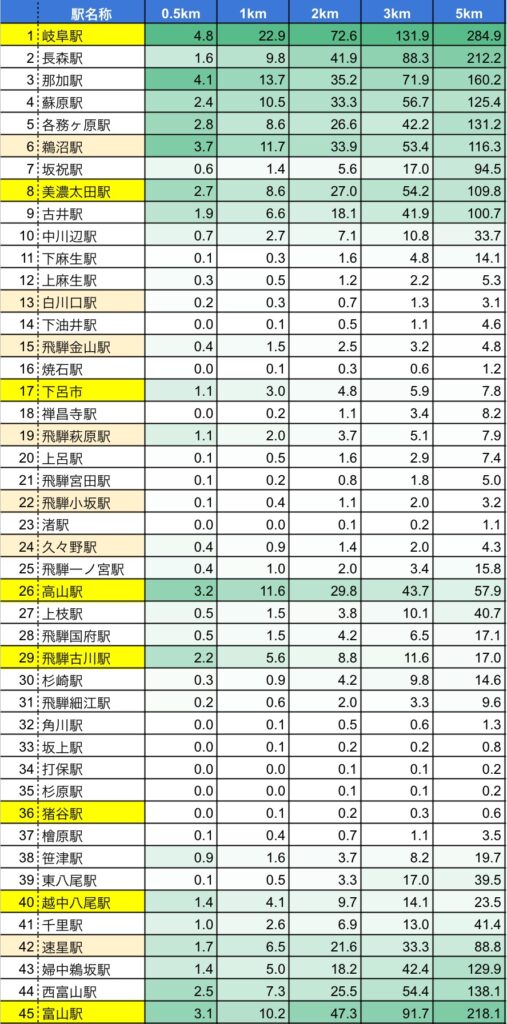

今回は、単純に人口データを使ってみる。駅を中心に円を描いて、その中にどれだけ人が住んでいるかをチェック。円のサイズは、広いほうから半径5km、3km、2km、1km、0.5kmの5種類を用意した。

国勢調査は2020年のデータを使用し、各駅周辺における人口は千人単位で記載した。結果は以下のとおり。

美濃加茂市から富山市までの区間は人口が希薄

実際に車を走らせて見てきたから分かってはいたけれど、飛騨地方はやっぱり人が少ない。相対的に人が多い駅は、地図上で緑色に着色してある。そんな中、飛騨地方で緑に光っているのは、高山駅と飛騨古川駅、そしてなんとか下呂駅と飛騨萩原駅が続くくらいだ。

これまでJR高山本線沿いでは、高山市と下呂市が大きな街だと思い込んでいたけれど、作成した表を見ると、下呂市より飛騨市のほうが規模が大きいんじゃないか、なんて気もしてきた。ところが自治体人口を調べてみると、2025年3月時点で飛騨市は約2.1万人、下呂市は約2.8万人。数字だけ見ると、やっぱり下呂市のほうが多い。下呂市街地が下呂温泉街と萩原に分かれているのに対して、飛騨市は旧古川町や旧国府町の市街地が駅周辺の狭いエリアに集まっている。この違いが、表のデータに影響しているんだろう。

中核市である岐阜市と富山市を除けば、各務原市に注目

高山本線の両端、岐阜駅と富山駅周辺に人口が多いのは、言わずと知れた話。ところが、駅から半径0.5kmの範囲で見てみると、富山駅より駅周辺人口が多い駅が3つもある。多い順に並べると、那加駅、鵜沼駅、高山駅。東海地方に縁がない人にはピンとこないかもしれないが、那加も鵜沼も、どちらも各務原市にある駅だ。

各務原市は岐阜県内で第3位の人口を誇る都市だけれど、その性格はどちらかというとベッドタウン寄り。岐阜市や大垣市みたいに、駅前に商業施設が集まるわけではない。那加駅も鵜沼駅も、駅前にはマンションなどが建ち並んでいるエリアだ。1km圏内で富山市の人口を上回るのも、こうした住宅の集積が大きく影響している。富山駅周辺はというと、コンパクトシティ構想のもと商業やサービス業の施設が集まっていて、住むスペースはかなり限られている、という事情がある。

特急「ひだ」停車駅の考察

ここで、高山本線を走る特急「ひだ」に注目してみる。表の中で黄色く色づけされているのが、特急ひだが停車する駅。一方で、一部の特急が通過する駅は、薄橙色で示してある。駅周辺の人口データと並べて見ていくと、「あれ?」と違和感を覚える駅がいくつかある。これから、そんな駅について触れていこう。

意外と重要な猪谷駅

まず取り上げたいのは猪谷駅。駅周辺の人口は極端に少ないけれど、見逃せないポイントがふたつある。ひとつは、JR東海とJR西日本の境界駅であること。もうひとつは、かつて存在した神岡鉄道の乗換駅だったことだ。境界駅だから、それぞれの会社の車掌がここで交代を行う。そして神岡鉄道は廃止されたものの、旧神岡町の住民にとっては、今もなお鉄道を利用するなら猪谷駅が最寄り。このあたりを踏まえると、特急が停車している理由も、まあギリギリ理解できる。

下呂駅と飛騨萩原駅

次は飛騨萩原駅。駅周辺の人口を見れば、下呂駅と並んで、すべての特急が停車してもおかしくなさそうな雰囲気。ただ、実際には完全な特急停車駅にはなっていない。おそらく、下呂駅との距離が近すぎるのが影響しているのだろう。どちらかに絞るなら、観光客を呼び込める下呂駅を選ぶのは、納得がいく。

美濃太田駅と鵜沼駅

そして、美濃太田駅と鵜沼駅。駅周辺の人口だけを見て、どちらに停車するかと言われたら、ちょっと迷うかもしれない。岐阜駅から距離のある方を選んで、美濃太田駅を選ぶ人もいるかもしれないけれど、ここで表には現れない、乗換駅としての機能を考慮すると話は変わってくる。

美濃太田駅は、JR太多線で多治見駅と結び、長良川鉄道で北濃方面(関市や美濃市、郡上八幡市など)とをつなぐ重要な乗換駅。対する鵜沼駅は、名鉄名古屋駅とを結ぶ名鉄犬山線、そして名鉄岐阜駅とを結ぶ名鉄各務原線との乗換駅だ。かつて、犬山線経由で名古屋と高山を結んでいた特急「北アルプス」が廃止されたことを考えると、競合他社の利便性を高めてしまう鵜沼駅に特急を停めるのは避けたいという判断があったのかもしれない。そう考えると、美濃太田駅が特急停車駅になっているのも納得がいく。

岐阜駅と富山駅で異なる傾向が読み取れる

今回の分析を始めたきっかけは、飛騨地方の街規模を知りたかったからだった。しかし、副産物として、他にも面白い傾向がいくつか読み取れた。それは、高山本線の両端に位置する中核市の中心駅、岐阜駅と富山駅についてだ。

駅周辺の5km圏内人口を見ると、岐阜駅は富山駅の約1.3倍となっている。一方で、1km圏内人口では、岐阜駅が富山駅の約2.2倍という結果になった。つまり、富山駅は駅にとても近いエリアの人口が少ないということ。これは、近年よく言われている「岐阜駅は名古屋との移動時間に優れており、ベッドタウンとしてのポテンシャルが高い」といった背景がデータに反映されているからではないだろうか。実際、岐阜駅周辺にはタワーマンションが多く建設されている状況だ。反対に、富山駅は、コンパクトシティの成功例として知られる富山市の中心にあり、多くの商業施設が賑わっている。実際に両都市の駅前を歩いてみた筆者としては、データの結果に納得がいった。

同じような人口規模を持つ中核市であっても、街づくりのアプローチによって駅前の賑わいは大きく異なる。今後、機会があれば中核市を比較する記事も作成してみたいと思っている。

感想・まとめ

今回の分析を通じて、飛騨地方の人口規模や駅周辺の特徴から、地域ごとの個性が浮き彫りになった。下呂市と飛騨市、岐阜市と富山市を比較しても、自治体人口がそのまま駅周辺人口と一致することはなく、街づくりのアプローチがその差を生んでいることが分かる。今後、さらに多くの街を比較し、それぞれの魅力を掘り下げていきたい。

Comments