なぜ豊明市だけが衰退傾向にあるのか?尾張東部6市町の比較から見える選ばれにくい理由

愛知県尾張東部には、名古屋市と豊田市に挟まれるように点在する自治体がいくつかある。尾張旭市、長久手市、日進市、東郷町、豊明市、大府市――いずれも名古屋近郊のベッドタウンとして成長してきた地域だが、この中で唯一人口減少が目立つのが豊明市だ。

なぜ豊明市だけが「選ばれない街」となってしまっているのか。他の5市町との比較を通じて、地理や人口動態、都市構造の違いからその理由を探ってみたい。

人口推移から見える豊明市の苦戦

なぜ筆者は豊明市の苦戦を感じるのか、それは周辺自治体との人口推移を比較すると見えてくる。昭和後期から令和にかけての分析を行う前に、大正9年の国勢調査を紹介する(図-1)。本題とはあまり関係がないが、興味深いので掲載することにした。当時はどの自治体も市ではなく、大府のみが町で、あとはすべてが村であった。それも当然で、この国勢調査における県内の市は名古屋市、豊橋市、岡崎市のみ。

図-1 大正9年(1920年)人口【人】

| 自治体名 | (当時) | 人口 |

|---|---|---|

| 大府市 | 大府町 | 8,774 |

| 尾張旭市 | 旭村 | 7,122 |

| 豊明市 | 豊明村 | 6,403 |

| 日進市 | 日進村 | 7,518 |

| 長久手市 | 長久手村 | 5,182 |

| 東郷町 | 東郷村 | 3,620 |

さて、ここから現代の状況を見ていこう。まずは尾張東部6市町の人口推移を一覧にしてみる。多くの愛知県民は、人口が増加している地域として認識していることだろう。近年では日進市や長久手市が人口増加率で日本全体でも非常に高い順位となっていたからだ。

図-2 自治体人口推移【人】

| 自治体名 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2030年 | 2040年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大府市 | 62,277 | 69,720 | 75,273 | 85,249 | 93,123 | 94,520 | 94,653 |

| 尾張旭市 | 53,151 | 65,675 | 75,066 | 81,140 | 83,144 | 76,156 | 71,028 |

| 豊明市 | 54,667 | 62,160 | 66,495 | 69,745 | 69,295 | 64,641 | 60,493 |

| 日進市 | 41,024 | 50,335 | 70,188 | 84,237 | 91,520 | 94,247 | 94,714 |

| 長久手市 | 18,610 | 33,714 | 43,306 | 52,022 | 60,162 | 67,950 | 70,432 |

| 東郷町 | 22,125 | 30,446 | 36,878 | 41,851 | 43,903 | 42,873 | 41,607 |

1980年時点では東郷町よりも人口の少なかった現・長久手市は、2040年には人口7万人に達する見込みとなっている(図-2)。このエリア全体で人口が増加してきた事実がみて取れる。

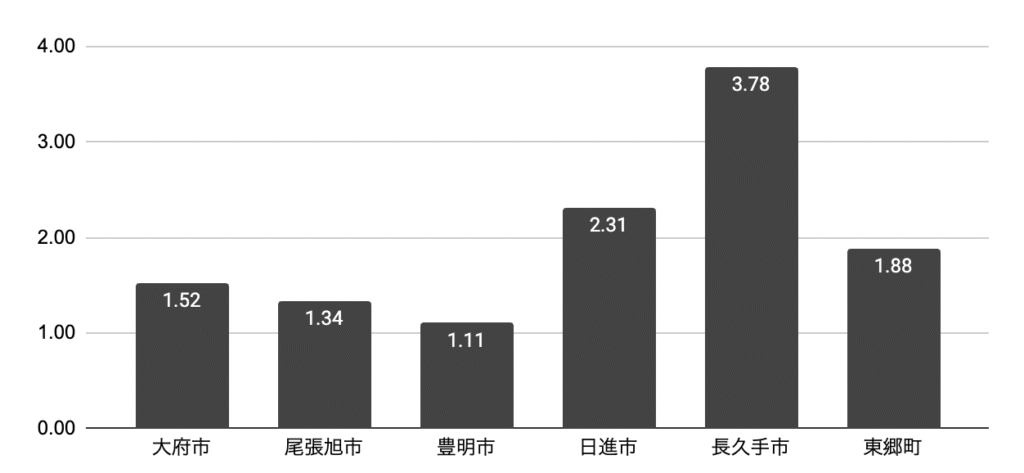

将来推計も含めてだが、1980年からの60年間で最も人口が増加するのは長久手市、次いで日進市、東郷町のようだ(図-3)。ここで最下位となっているのが豊明市だ。人口推移を見ると、途中で人口減少に転じていることがわかる。

図-3 1980年比の2040年人口

それぞれの自治体が、どのタイミングで人口減少へ転じたか分かりやすいように、人口増減率で一覧表を作成した(図-4)。大府市と日進市、長久手市は2040年頃まで人口増加が続く予想がされているが、尾張旭市、豊明市、東郷町は人口が減少する予測となっている。特に尾張旭市と豊明市で減少幅が大きいこと、すでに2020年の時点で豊明市だけ人口減少が始まっていることに注目したい。

図-4 10年前と比較した人口増減率

| 自治体名 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2030年 | 2040年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 大府市 | 112.0% | 108.0% | 113.3% | 109.2% | 101.5% | 100.1% |

| 尾張旭市 | 123.6% | 114.3% | 108.1% | 102.5% | 91.6% | 93.3% |

| 豊明市 | 113.7% | 107.0% | 104.9% | 99.4% | 93.3% | 93.6% |

| 日進市 | 122.7% | 139.4% | 120.0% | 108.6% | 103.0% | 100.5% |

| 長久手市 | 181.2% | 128.5% | 120.1% | 115.6% | 112.9% | 103.7% |

| 東郷町 | 137.6% | 121.1% | 113.5% | 104.9% | 97.7% | 97.0% |

豊明市だけ人口が減っている理由

直近の人口推移を見てみると、豊明市は出生数より死亡数が上回る自然減に加え、転出超過による社会減という状況になっている。

自然減の最たる要因は少子高齢化である。豊明市と尾張旭市の人口減少が進んでいくのであれば、きっと他の自治体と比べて高齢化が進んでいるに違いない。そう考えて一覧表にしてみたところ、やはり尾張旭市と豊明市の高齢化が早く進行していることが分かる(図-5)。高齢社会の基準が、65歳以上人口割合が14%以上、超高齢化社会は21%であることから、尾張旭市と豊明市はすでに2020年の段階で超高齢化社会のフェーズへ突入していることになる。それでも、日本全体を考えれば、高齢化の進行はたいへん緩やかな地域であることは間違いない。

図-5 65歳以上人口割合の推移【%】

| 自治体名 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 大府市 | 5.67% | 8.12% | 12.39% | 17.50% | 21.39% |

| 尾張旭市 | 6% | 8.25% | 13.08% | 20.14% | 25.82% |

| 豊明市 | 5.42% | 8.11% | 13.18% | 20.48% | 26.15% |

| 日進市 | 6.18% | 9.24% | 12.28% | 17.14% | 19.71% |

| 長久手市 | 6.36% | 6.45% | 8.53% | 13.06% | 16.35% |

| 東郷町 | 6.21% | 7.57% | 11.38% | 17.66% | 23.24% |

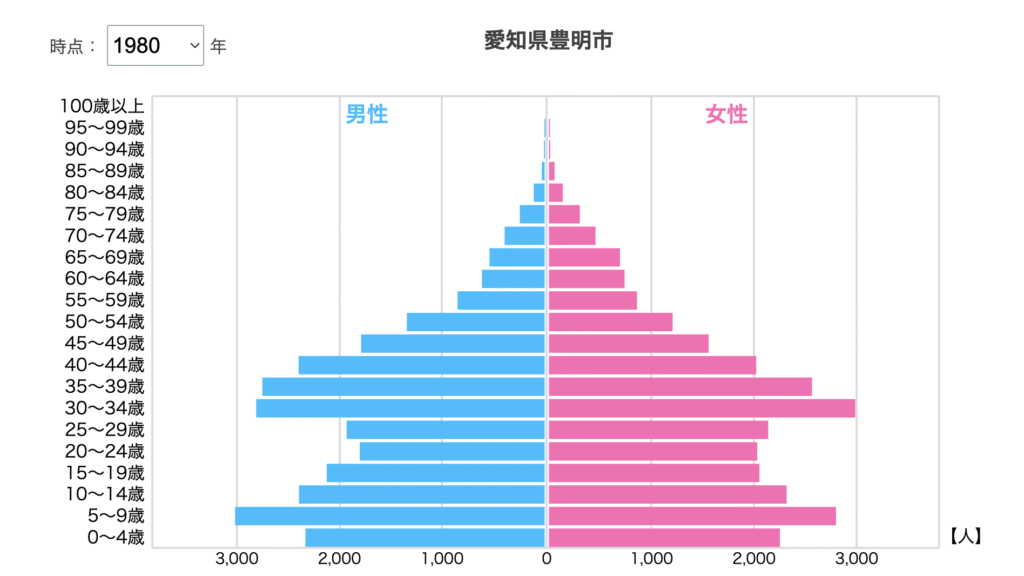

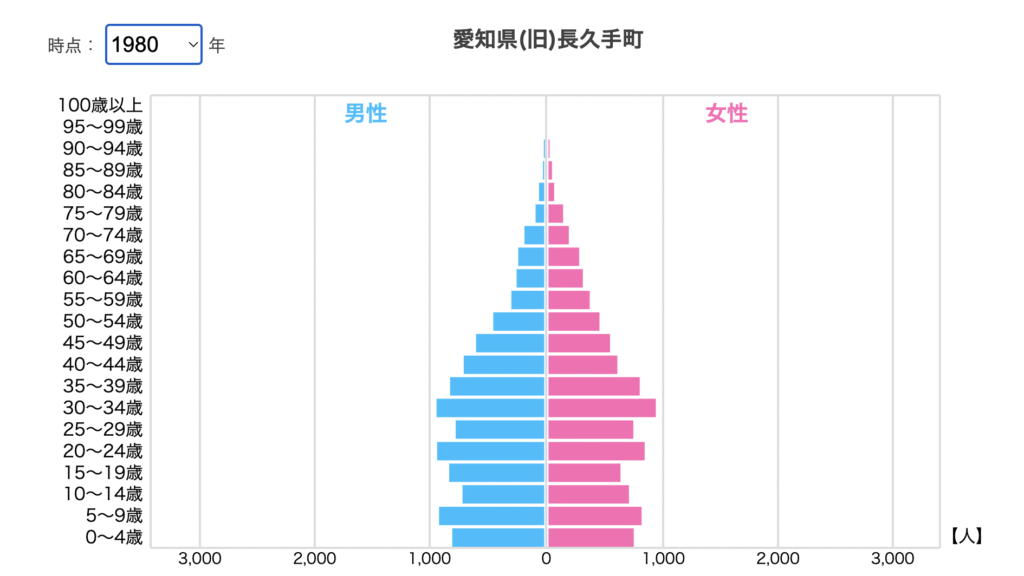

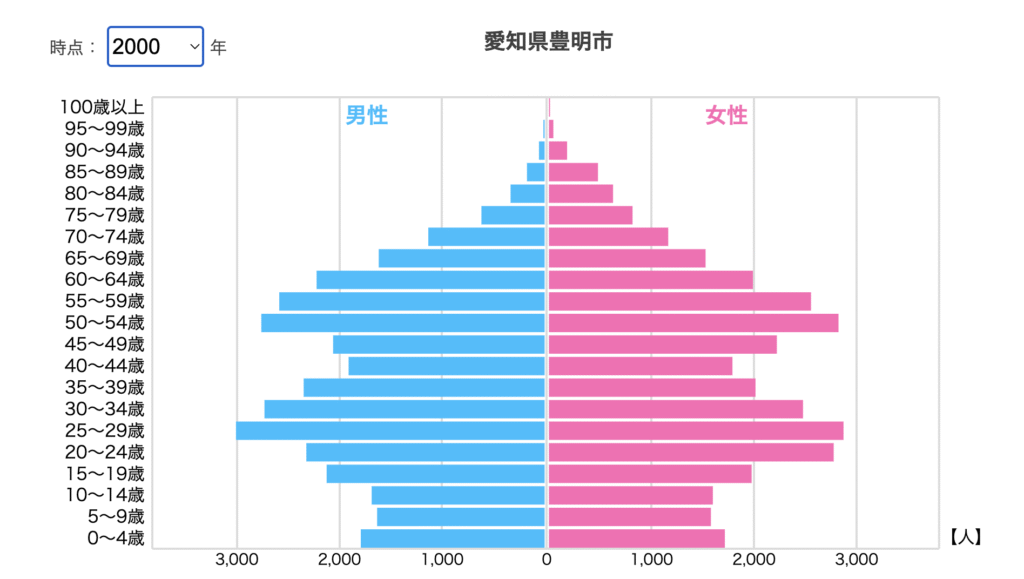

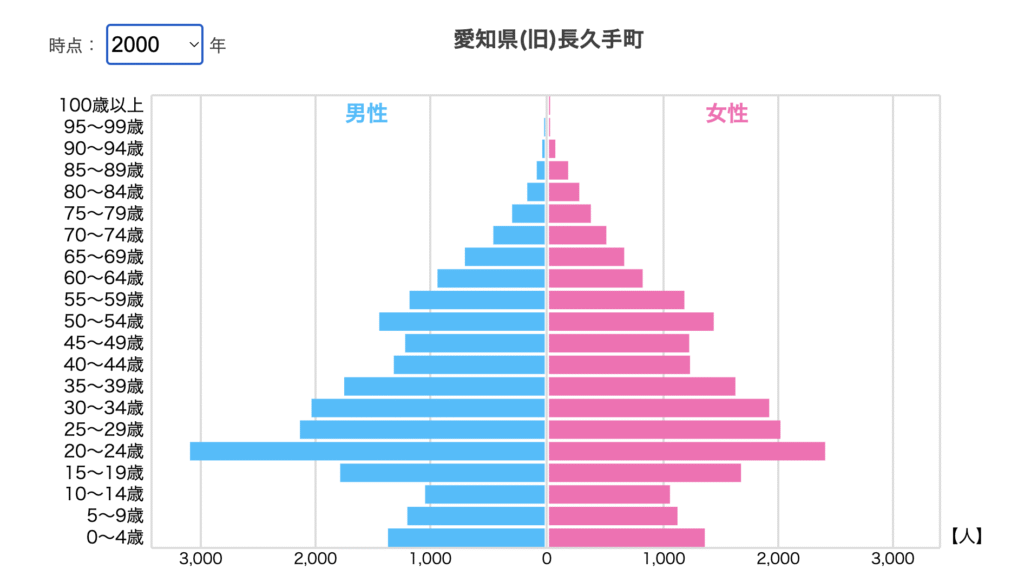

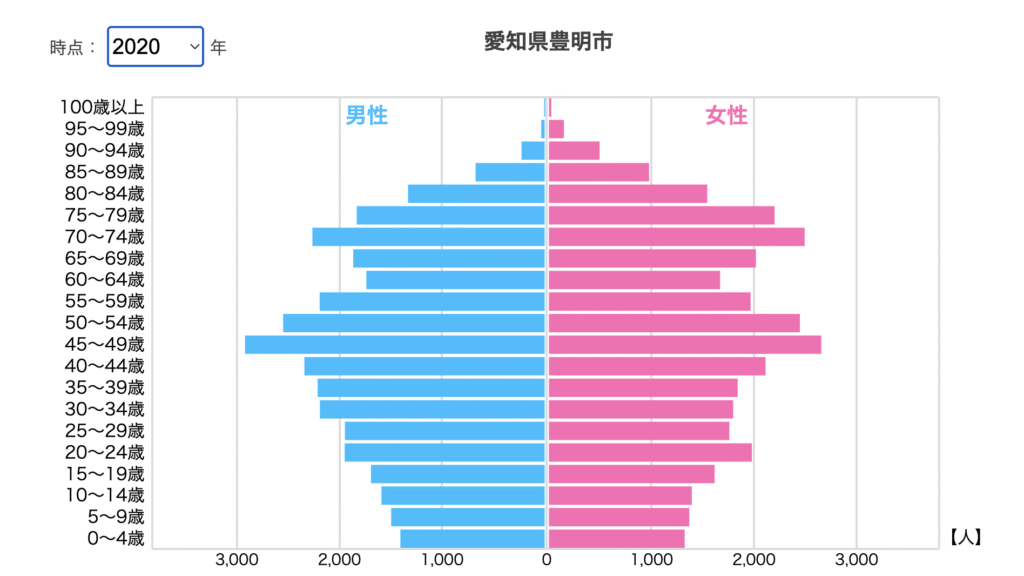

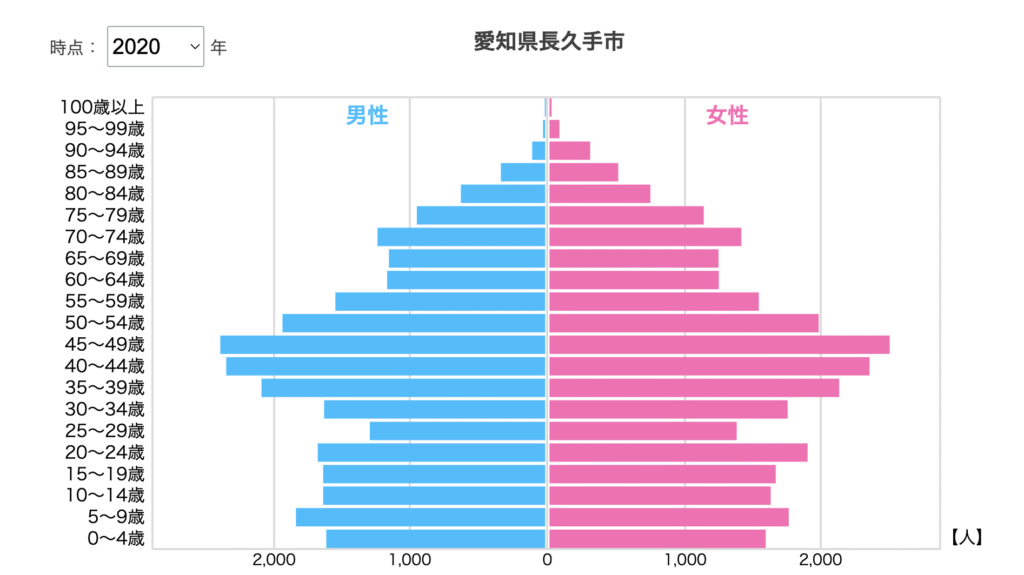

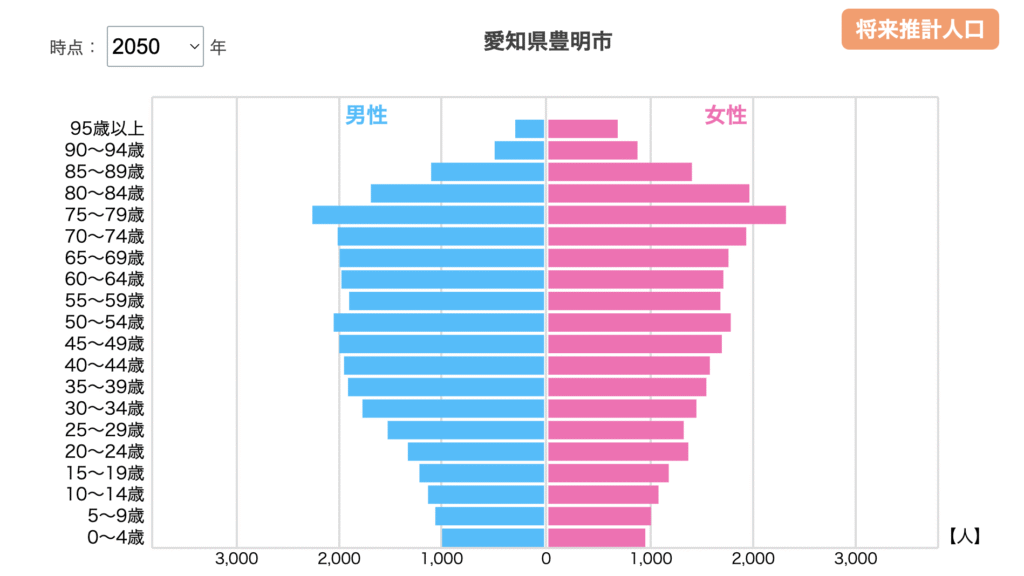

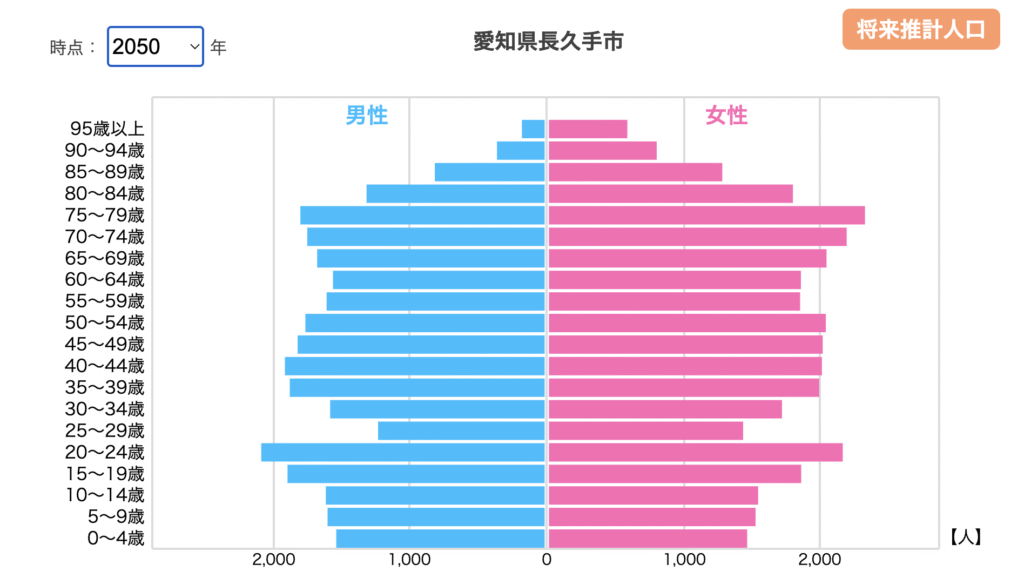

人口ピラミッドを見れば、長久手市は約30年遅れて豊明市と同じ傾向にあることが分かる(図-6)。ただし、2050年の長久手市は高齢化が進むとは言っても若者層の人数は多く、市域内に大学が多いことが影響していそうだ。2050年の豊明市の人口プラミッドは、綺麗な壺型となっておりまさに超高齢社会真っ只中という状況。

図-6 人口ピラミッド推移の比較 →

一方で、長久手市や日進市では若年層や子育て世代の転入が多く、人口を維持・増加させている。これは、「住む街」としてより魅力的な周辺自治体へ人口が流れてしまっていると考えられる。

昼夜間人口比率から見る都市の性格

人口増加地域として、一括りのイメージを持たれがちな当エリアだが、都市の性格は少しずつ違っている。都市の「性格」を示す指標として、昼夜間人口比率が有効であるため、これを用いて比較してみよう。

昼夜間人口比率とは

- 100を超える → 昼間に人が集まる都市(職場都市)

- 100を下回る → 夜間人口が多い都市(住宅都市)

簡単な見方としては、上記のようになる。仕事や学校など、人の活動が盛んな日中の人口が減少する都市は、いわゆる「ベッドタウン型」の都市とされる。

図-7 昼夜間人口比率の比較

| 自治体名 | 2000年 | 2010年 | 2020年 |

|---|---|---|---|

| 大府市 | 99.2 | 100.3 | 102.9 |

| 尾張旭市 | 80.3 | 82.9 | 80.5 |

| 豊明市 | 89.8 | 91.9 | 95.1 |

| 日進市 | 101 | 99.7 | 91.8 |

| 長久手市 | 101.6 | 102.2 | 105.5 |

| 東郷町 | 78.7 | 79.7 | 82.6 |

尾張東部6市町の比率を見てみると、昼間人口が増加傾向にあるのが、大府市と長久手市(図-7)。大府市は、交通の利便性を活かして、多くの中小企業が集積する工業団地などを整備してきた。隣の東海市、安城市のように名古屋都市圏の中心都市となるまではいかないが、かなりの工業都市の側面を持っており、単純にベッドタウンとは言えない自治体である。長久手市は大学が多く立地しており、名古屋市内をはじめとする他自治体から多くの人口流入がある。日進市の昼間人口が尾張旭市や東郷町ほど減少していないのも、同じような学生流入が要因と考えられる。

通勤・通学型都市

- 大府市

- 長久手市

ベッドタウン型都市

- 豊明市

- 尾張旭市

- 日進市

- 東郷町

尾張旭市、豊明市、日進市、東郷町はベッドタウン型の都市と言って差し支えはないだろう。ただし気になるのは豊明市で、昼夜間人口比率が中途半端な値となっている。これは筆者の推測だが、高齢化により市域を超えて通勤する労働者が減少したうえで、日進市のような名古屋市や豊田市に通勤する現役世代が住む場所として選ぶわけでもない。ここでも、若年層や子育て世代から「住む街」として選ばれなくなってきている厳しい状況が読み取れるのではないだろうか。

次からは、豊明市が住む街として選ばれにくい要因を考察していく。

市政の方向性と都市戦略

まずは豊明市のプロモーション戦略についてみていく。それぞれの自治体に対するポジティブなイメージや、特徴などを筆者とその周りの感覚をもとに整理したところ、おおよそ以下のようになった。

尾張旭市

健康、長寿の街、子育てに手厚い

長久手市

若い街、教育都市、IKEAやジブリパークなど大胆な整備・開発、成長する街

日進市

子育て支援、住環境都市、名古屋市営地下鉄の駅がある利便性

東郷町

ららぽーと東郷という大型商業施設を軸にしたまちづくり、居住の街としてのシティ・プロモーション

豊明市

交通利便性、桶狭間をはじめとする文化・歴史

大府市

健康長寿、スポーツ・文化・生涯学習

尾張東部地域で、歴史・文化を全面に押し出して観光にも力を入れているのは間違いなく豊明市が一番だろう。自治体の公式マスコットキャラクターを見ればその状況は一目瞭然である。

各自治体のマスコットキャラクター

出典:各自治体公式ホームページ

文化・歴史で観光客を呼び込む戦略は、まちづくり指針の一つとして決して間違った施策というわけではない。ただし、人口増加・維持という観点でみた場合には、子育て世代を対象とした居住促進プロモーションの方に軍配が上がるだろう。

交通・地形が与える影響

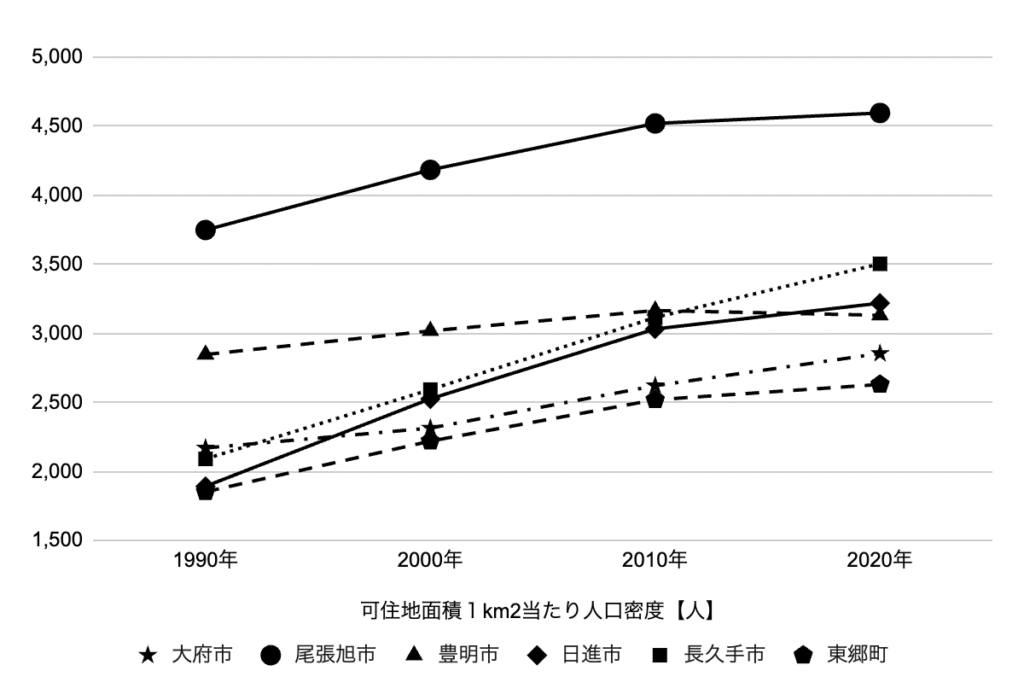

次は地理的な要因を分析していく。人口増加を目指すのであれば、新たな宅地開発を行うことが手っ取り早い。その余地はあるのか、乱暴ではあるが居住可能地人口密度で状況を見ていく。

すると、人口減少が危惧される尾張旭市と豊明市は、すでに1990年の時点で高い人口密度となっていた。尾張旭市は2010年頃までは右上がりのグラフとなっているが、豊明市はすでに30年以上前から人口密度はかなり緩やかな上昇となっており(図-8)、これは豊明市がすでに平成初期には開発が一段落していることを表している。実際に豊明市の年表で確認すると、大規模な新興住宅地である二村台への入居が進んだのは、1970年代のことである。

参考:豊明市の年表

図-8 可住地面積の人口密度比較

交通で優れているのか

次に、交通面から豊明市の弱点を分析する。名古屋市に隣接する尾張東部の6市町は、当然ながら名古屋市への通勤する労働者とその家族が多く住んでいる。よって、名古屋市中心部へのアクセスに優れていれば、住む街として選ばれやすくなる。今回は、各自治体の主要駅(尾張旭市は三郷駅、長久手市は藤が丘駅、日進市は赤池駅、豊明市は前後駅、大府市は大府駅)から名古屋市主要駅への所要時間を比較してみる。乗換案内のサイトを利用し、平日朝8時頃に出発した場合の最短所要時間を調べた(図-9)。

図-9 主要駅から名古屋市中心部への所要時間【分】

| 主要駅 | 名古屋駅 | 伏見駅 | 栄駅 | 名古屋城駅 | 金山駅 | 大曽根駅 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 三郷駅 | 40* | 37* | 30 | 35* | 38* | 20 |

| 藤が丘駅 | 28 | 25 | 23 | 31* | 29* | 26* |

| 赤池駅 | 32* | 26 | 28* | 32* | 29* | 35* |

| 前後駅 | 25 | 33* | 32* | 36* | 18 | 36* |

| 大府駅 | 18 | 27* | 28* | 32* | 13 | 27* |

お気づきだろう、人口減少が危惧される尾張旭市と豊明市が、ここでも苦戦している様子が分かる。豊明市のメリットは、名鉄名古屋本線の駅があり「乗り換えなしで名古屋駅や金山駅にアクセスできる」ところだが、そのメリットで言えば大府市の方が上位互換的な状況にある。また大府市は同じく通勤需要が高い刈谷市中心へのアクセスまで良好といった状況だ。

また、尾張旭市についても厳しい状況が見えてくる。最大のメリットは、地下鉄に乗り換えることなく直接名古屋市の中心部である栄にアクセスができる点だが、そこそこ時間がかかる。依然として栄は東海地方の経済の中心地ではあるが、近年では名駅エリアの存在感が非常に大きくなってきている。こうした流れは、名鉄瀬戸線沿線の尾張旭市にとっては逆風となっている可能性がある。ともすれば、リニア開業で更に名古屋駅の重要度や賑わいが高まれば、名鉄名古屋駅と直結している豊明市の価値が高まることもあり得る。

ライバル都市となり得るのは

住む街を選ぶとき、例えば職場がある名古屋駅に30分圏内が良いなどの条件をもとに、いくつかの候補地を考えるだろう。その場合に、豊明市と一緒に候補に挙げられる街がライバル都市と言えるだろう。豊明市の場合、以下のようなケースと候補都市が想定できそうだ。

01.

名古屋駅周辺へ30分圏内で通勤したい

北名古屋市、稲沢市、一宮市、岩倉市、大府市、名古屋市緑区、名古屋市守山区、豊明市、春日井市

02.

岡崎市へ通勤し、休日は名古屋市へ遊びに行けるようにしたい

知立市、安城市、豊明市

想像しやすいケースで分析してみたが、これだけでも豊明市には強力なライバルが存在することがわかる。名古屋市に隣接し、名鉄名古屋本線という大動脈が市内を通っているため、豊明市は一見、恵まれた立地に思える。しかし、実際にはこの鉄道路線が通る自治体は他にも多く、しかも豊明市は名古屋の中心部からやや距離があり、移動に時間がかかるのが現実だ。名古屋駅は東海地方の交通の結節点となっており、名鉄名古屋本線のほか、JR東海道本線、JR中央本線、名鉄犬山線、JR関西本線の沿線にある多くの自治体がライバルとなる。このような状況では、「乗り換えなしで名古屋駅や金山駅にアクセスできる」という豊明市の強みも、響きほどには競争力のあるメリットとは言えない――というのが筆者の考えである。

名古屋市緑区の存在

高度経済成長期には郊外に一戸建てを購入し、通勤時間は長くなる傾向がみられた。しかし近年は、都心回帰傾向がみられ、通勤時間が短い場所に住まいが求められる。こういったトレンドを押さえたうえでよく考えると、豊明市と名古屋駅・金山駅の間には、名古屋市緑区という、住宅供給地として平成期に人口を急増させてきた地域がある。

長久手市や日進市に隣接する名古屋市名東区は緑区よりずっと早く開発が進み、その延長線上で日進市北部や長久手市西部が開発されてきた側面がある。天白区に関しても、例えば植田地区は昭和の後期にかけて、少なくとも日進市の市制移行前には開発と入居が始まっていた。その一方で、緑区は開発の余地が残されていた。現在住宅地として人気が高い徳重エリアに地下鉄桜通線が開通したのは2011年と、かなり最近である。また、名鉄名古屋本線で言えば前後駅と同じ急行停車駅の鳴海駅(名古屋市緑区)が市街地再開発事業を行い、駅前に大きなマンションなどが建設された。

長久手市・日進市のケース

豊明市のケース

なお、尾張旭市についても隣接する名古屋市守山区の志段味地区が、近年になって住宅地として開発され人気となっている。多くの子育て世代が入居し、新しい小学校が建設されるほどだ。こうしたライバル都市・地域の影響は、かなり大きなものと言えるだろう。

まとめ:豊明市が選ばれにくい要因

豊明市が「選ばれない街」となっている背景には、地理的・人口動態的・都市構造的な要因が複合的に絡んでいる。まず、地理的には名古屋市に隣接し名鉄名古屋本線が通るなど、立地は一見恵まれているが、実際には名古屋駅までの所要時間が長く、他の沿線自治体に比べて利便性に劣る場合がある。

豊明市が選ばれにくいのは、強力なライバルが周辺にたくさんあるからと筆者は考えた。豊明市より都市部へ近い名古屋市緑区の開発、通勤時間が短くなってきている傾向、東郷町や日進市での大規模な宅地開発、隣の知立市でも大規模な駅前再開発など、豊明市を取り巻く環境は厳しい。

それでも、豊明ICという愛知県を代表する交通の要衝が位置している強みがある。現在、北部の柿ノ木地区で工業団地の開発が進んでいる。市域内に雇用が創出されることで、ある程度人口減少を食い止めることができるだろう。名古屋市のベッドタウン型の都市が周辺に溢れる中で、同じ土俵で勝負するには難しいかもしれないが、観光・産業・住居のバランスが取れた独自の路線で持続可能な街を目指していってほしい。

Comments