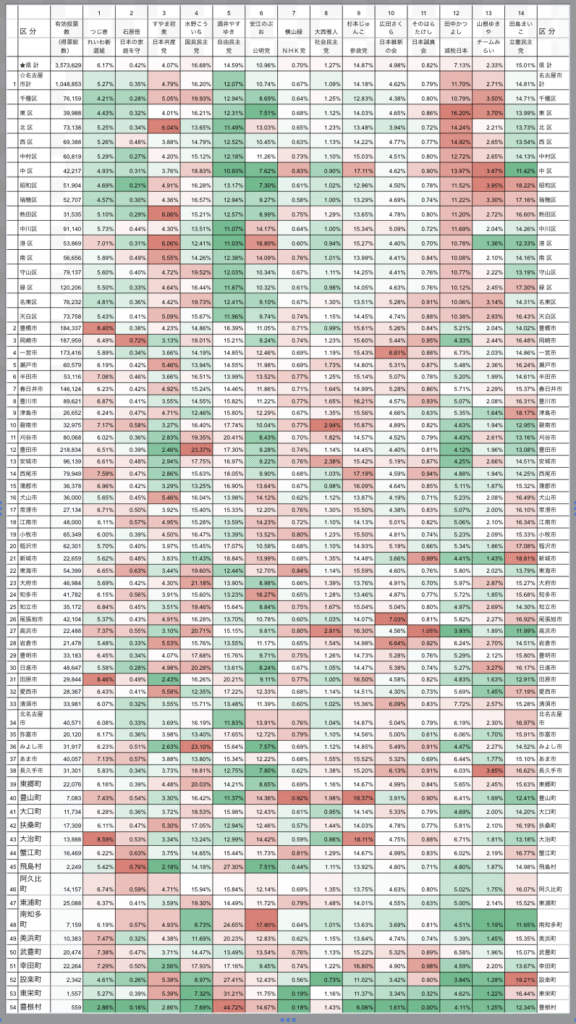

愛知県における第27回参議院選挙の結果から、市町村投票率ランキングや、その要因、投票先傾向など分析してみよう

2025年7月20日に行われた参議院選挙の結果が出た。全国的には与党が議席を減らし、国民民主党と参政党が大きく躍進。ちょうど3連休のなか日だったこともあり、期日前投票の多さも話題になった。

さて、愛知県内ではどうだったのか。どの自治体で投票率が高く、どんな傾向が見られたのか。

愛知県選挙管理委員会の公表データをもとに、投票率や得票傾向を分析してみた。

投票率ランキング

まずは県内54自治体で、投票率が高かった自治体を紹介する。

第1位:東栄町

投票率:69.88%

当日有権者数:2,347人

奥三河に位置する小さな町、東栄町が堂々の1位。

過疎地であるがゆえに、暮らしの課題が身近に迫り、政治への関心が高まりやすいのだろうか。医療の問題など、常に行政課題が身近にある影響なのだろうか。

第2位:幸田町

投票率:68.66%

当日有権者数:33,171人

岡崎市の隣に広がる住宅都市・幸田町が第2位。

都市近郊型の町でありながら、これだけ高い投票率を維持しているのは注目に値する。奥三河の3町村に割って入った。

第3位:豊根村

投票率:68.55%

当日有権者数:833人

県内で最も人口が少ない村が、3位にランクイン。

人口わずか800人台。にもかかわらず、住民の7割近くが投票に足を運んだ。これは「自分の1票が村を動かす」という、強い実感が背景にあるからだろうか。

第4位:設楽町

投票率:68.13%

当日有権者数:3,612人

東三河山間部の設楽町も、他の奥三河地域と同様、高投票率の常連。

高齢化率が高く、少子化の進行も著しいが、だからこそ切迫した危機意識や政治意識が住民の中にあるのだろう。

第5位:みよし市

投票率:67.68%

当日有権者数:48,409人

西三河の新興市、みよし市が5位にランクイン。

都市部に近く、人口も増えているベッドタウン型の市としては異例ともいえる投票率の高さ。その理由を挙げることは難しいが、やはり自動車関連の工場が多く立地、その従業員が多く居住しているエリアということも影響しているのだろう。

第6位:豊田市

投票率:67.26%

当日有権者数:333,635人

有権者数33万人超という大都市でありながら、驚くほど高い投票率。

トヨタ自動車のお膝元であり、産業・人口・財政の全てでトップクラスの自治体だが、同時に周辺に過疎地域も抱えている。都市と農山村が共存する構造が、広範な層の政治意識を高めているのだろうか。路線バス活用し移動期日前投票所を病院や自動車学校に開設したことがニュースで取り上げられていたが、こういった行政の取り組みも投票率を支えているのだろう。

第7位:日進市

投票率:66.53%

当日有権者数:74,652人

名古屋市に隣接する住宅都市・日進市。

大学キャンパスや新興住宅が広がる街でありながら、投票率は66%超と堅調。教育や子育て世代が多く、政治への関心も比較的高い。市の未来を担う若い層の意識が、数字に反映されている可能性がある。

第8位:飛島村

投票率:66.46%

当日有権者数:3,509人

日本一財政力の高い自治体・飛島村も、高い投票率を記録。

企業は多くても住民は少ないという構造の中で、住民一人ひとりの意識が強く問われる。生活圏が限られているぶん、行政施策の影響を直接受けやすく、それが政治参加につながっていると考えられる。

第9位:刈谷市

投票率:66.19%

当日有権者数:123,115人

工業都市・刈谷市も堂々のTOP10入り。

大企業が並ぶ企業城下町でありながら、住民の政治意識も高い。特に市中心部の開発や教育・福祉など、生活基盤の改善に対して積極的な行政が評価されており、それが投票率の維持につながっていると考えられる。働く街であり、暮らす街でもあるという多面性が、市民の声を選挙へと導いているのだろう。

第10位:長久手市

投票率:65.84%

当日有権者数:48,401人

愛知県で最も若い街、長久手市が10位に。

新しい住宅地、若年層、子育て世代が多いという、投票率が低くなりがちな条件が揃っていながら、65%超というのは驚異的。おそらく、まちづくりや教育政策への関心が高く、それが参加行動として表れている。

最下位:大治町

投票率:52.97%

当日有権者数:26,713人

参考に最下位も。名古屋市周辺部、海部郡の大治町が投票率約53%で最下位に。1位の東栄町は約70%と、同じ「町」でもかなりの差があった。1〜4位を町と村が占める中で、南知多町や蟹江町、大治町はワースト5にランクインしており、一概に町村の投票率が高いとは言えなさそうだ。

投票率を偏差値で表現してみる

各自治体の投票率が高いのか低いのか、ランキングに加えて偏差値でも表現してみることにした。結果は以下のとおり。

| 順位 | 自治体名 | 当日有権者数 | 投票率(%) | 偏差値 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 東栄町 | 2,347 | 69.88 | 70.2 |

| 2 | 幸田町 | 33,171 | 68.66 | 67.2 |

| 3 | 豊根村 | 833 | 68.55 | 66.9 |

| 4 | 設楽町 | 3,612 | 68.13 | 65.8 |

| 5 | みよし市 | 48,409 | 67.68 | 64.7 |

| 6 | 豊田市 | 333,635 | 67.26 | 63.7 |

| 7 | 日進市 | 74,652 | 66.53 | 61.8 |

| 8 | 飛島村 | 3,509 | 66.46 | 61.7 |

| 9 | 刈谷市 | 123,115 | 66.19 | 61.0 |

| 10 | 長久手市 | 48,401 | 65.84 | 60.1 |

| 11 | 安城市 | 149,735 | 65.78 | 59.9 |

| 12 | 阿久比町 | 22,323 | 65.51 | 59.3 |

| 13 | 豊橋市 | 291,689 | 65.39 | 59.0 |

| 14 | 新城市 | 35,783 | 64.84 | 57.6 |

| 15 | 大府市 | 73,871 | 64.83 | 57.6 |

| 16 | 東郷町 | 34,855 | 64.71 | 57.3 |

| 17 | 大口町 | 19,071 | 64.28 | 56.2 |

| 18 | 知立市 | 56,536 | 64.08 | 55.7 |

| 19 | 田原市 | 48,182 | 63.63 | 54.6 |

| 20 | 東浦町 | 40,430 | 63.41 | 54.0 |

| 21 | 高浜市 | 36,704 | 62.95 | 52.8 |

| 22 | 清須市 | 55,328 | 62.76 | 52.4 |

| 23 | 豊明市 | 54,165 | 62.46 | 51.6 |

| 24 | 尾張旭市 | 68,628 | 62.42 | 51.5 |

| 25 | 西尾市 | 132,043 | 62.37 | 51.4 |

| 26 | 知多市 | 68,529 | 62.22 | 51.0 |

| 27 | 犬山市 | 59,011 | 62.16 | 50.9 |

| 28 | 岡崎市 | 309,667 | 62.11 | 50.7 |

| 29 | 豊川市 | 148,927 | 61.47 | 49.1 |

| 30 | 扶桑町 | 28,696 | 61.41 | 49.0 |

| 31 | 碧南市 | 55,259 | 61.21 | 48.5 |

| 32 | 美浜町 | 17,640 | 60.71 | 47.2 |

| 33 | 東海市 | 91,762 | 60.37 | 46.4 |

| 34 | 瀬戸市 | 102,982 | 60.06 | 45.6 |

| 35 | 武豊町 | 35,009 | 60.05 | 45.6 |

| 36 | 江南市 | 81,501 | 60.02 | 45.5 |

| 37 | 春日井市 | 250,913 | 59.33 | 43.8 |

| 38 | 北名古屋市 | 69,582 | 59.32 | 43.7 |

| 39 | 弥富市 | 34,776 | 59.3 | 43.7 |

| 40 | 蒲郡市 | 63,290 | 59.29 | 43.7 |

| 41 | 稲沢市 | 109,370 | 58.71 | 42.2 |

| 42 | 常滑市 | 47,399 | 58.5 | 41.7 |

| 43 | 岩倉市 | 37,839 | 58.34 | 41.3 |

| 44 | 半田市 | 94,531 | 57.6 | 39.4 |

| 45 | 愛西市 | 50,723 | 57.34 | 38.8 |

| 46 | あま市 | 71,638 | 57.02 | 38.0 |

| 47 | 豊山町 | 12,746 | 56.87 | 37.6 |

| 48 | 一宮市 | 311,508 | 56.84 | 37.5 |

| 49 | 小牧市 | 117,446 | 56.79 | 37.4 |

| 50 | 蟹江町 | 29,758 | 56.55 | 36.8 |

| 51 | 名古屋市 | 1,897,668 | 56.48 | 36.6 |

| 52 | 南知多町 | 13,275 | 55.58 | 34.3 |

| 53 | 津島市 | 49,529 | 54.89 | 32.6 |

| 54 | 大治町 | 26,713 | 52.97 | 27.8 |

東栄町、唯一の偏差値70超え

上位10自治体がいずれも偏差値60台に並ぶなか、東栄町だけが唯一、偏差値70の大台を突破。東進ハイスクールのサイトで換算すれば、名古屋大学医学部に手が届くレベルだ。文句なしの好成績と言えるだろう。

最下位・大治町は偏差値27.8

一方、名古屋市の偏差値36.6もかなり低めだが、それを下回るのが大治町。なんと偏差値は27.8で、30を切ってしまった。こちらは東進の検索結果を見るのは控えたいところ。どうしても気になる人は、ご自身で。

豊橋市は偏差値59で13位

参院選と同日に実施された豊橋市の住民投票は、アリーナ建設推進が反対を上回った。この注目度もあってか、豊橋市の投票率は13位/54自治体となった。

市町村ごとに異なる投票傾向を探る

愛知県といえば、全国的に「ものづくりの街」として知られ、組合系の票が強いとされる地域だ。しかし一方で、山間部には第1次産業の従事者が多く暮らしており、地域ごとに有権者の構成が異なることから、投票傾向にもバラつきが出るのは当然だろう。

そこで今回は、市町村別に各候補者への投票割合を算出し、他の自治体と比較してみた。どの政党がどの地域で強いのか——その傾向が少し見えてきた。その結果が、以下である。

名古屋市で強さを見せる減税日本

前名古屋市長・河村たかし氏の強い後押しを受けた田中かつよし氏は、名古屋市内のほぼすべての地域で高い投票割合を記録した。自民党の酒井氏への支持が名古屋市内で伸び悩んだことから、こうした票が田中氏に流れたと考えられる。名古屋市以外では一宮市や清須市などでも田中氏の得票割合が高い傾向が見られた一方、三河地域では比較的低調で、その差が地域性を際立たせている。

国民民主の得票数1位を支えた地域は

今回の選挙で最多得票を得たのが、国民民主党の水野こういち氏。彼を支持する割合が高かったのは、豊田市、大府市、みよし市など。さらに、高浜市や刈谷市でも支持が厚く、工業都市とその従業員が多く暮らす地域で、国民民主が強さを発揮している様子が見て取れる。

奥三河の山間部では与党系が優勢

設楽町、東栄町、豊根村といった奥三河の山間地域では、自民党や公明党といった与党系候補への支持が高かった。また、弥富市、美浜町、南知多町といった沿岸部の一部でも与党系の強さが際立っている。全国的にも東北地方などで与党支持が根強かったように、一次産業従事者の多い地域特有の傾向が、ここでも反映されている。

チームみらいは若年層に支持基盤

今回、比例区で初めて議席を獲得した「チームみらい」は、名古屋市中区や東区といった都心部のほか、長久手市や日進市など、住民の平均年齢が低い自治体で支持を集めていた。SNSを中心とした情報発信戦略が、若年層の関心を引きつけた結果と考えられる。

投票率が高い自治体に共通する特徴はあるのか

投票率との相関を調べていきたい。まずは先ほどの候補者別の投票先割合で相関係数を算出してみた。全国的に議席を伸ばした国民民主党と参政党の候補者で正の相関がありそうな気がするが、どうだろうか。

予想①:選挙で風が吹いた政党への投票が多かった自治体は、投票率が高いのでは?

| ー | 候補者名 | 政党名 | 相関係数 |

|---|---|---|---|

| 1 | つじ恵 | れいわ新選組 | -0.28 |

| 2 | 石原悟 | 日本の家庭を守 | -0.19 |

| 3 | すやま初美 | 日本共産党 | -0.25 |

| 4 | 水野こういち | 国民民主党 | 0.22 |

| 5 | 酒井やすゆき | 自由民主党 | 0.44 |

| 6 | 安江のぶお | 公明党 | -0.51 |

| 7 | 横山緑 | NHK党 | -0.39 |

| 8 | 大西雅人 | 社会民主党 | 0.02 |

| 9 | 杉本じゅんこ | 参政党 | -0.43 |

| 10 | 広田さくら | 日本維新の会 | -0.21 |

| 11 | そのはらたけし | 日本誠真会 | -0.16 |

| 12 | 田中かつよし | 減税日本 | -0.50 |

| 13 | 山根ゆきや | チームみらい | 0.14 |

| 14 | 田島まいこ | 立憲民主党 | -0.01 |

結果は一覧のとおりで、予想は外れと言えそう。傾向としては、自民党候補者への投票割合が比較的に高い自治体において、投票率が高いようだ。公明党では負の相関が見られるため、与党・野党で傾向をまとめることは難しそう。躍進した国民民主党と参政党では、国民民主党が弱い正の相関、参政党は負の相関が見られた。

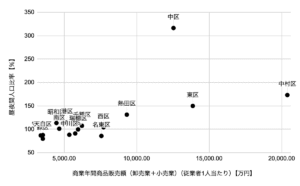

予想②:一産業従事者数や平均年齢など、自治体の特性が影響している

地形や住民の特性など、今回の選挙に限らない要因が投票率に影響している可能性も調べてみる。色々な自治体別データから、正の相関を探す作業だ。

なんとなく、影響がありそうなデータを選んでみた。

- 可住地面積1km2当たり人口密度

- 15~64歳人口割合

- 第1次産業就業者比率

- 第2次産業就業者比率

- 第3次産業就業者比率

①は、なんとなく人が密集していて投票所が近いと投票率が高そうな気がするから。②は、現役世代の意識が高まってきている気がするから。③〜⑤は、生活に大きく影響する仕事に関係する指標だから。

相関係数を算出した結果は以下のとおり。

| ー | 指標 | 相関係数 |

|---|---|---|

| 1 | 可住地面積1km2当たり人口密度 | -0.40 |

| 2 | 15~64歳人口割合 | -0.29 |

| 3 | 第1次産業就業者比率 | -0.20 |

| 4 | 第2次産業就業者比率 | 0.22 |

| 5 | 第3次産業就業者比率 | -0.31 |

これはお手上げ。0.4以上であれば正の相関があると言えるところ、今回はほとんどがマイナス。唯一言えそうなのは、人口密度が高いほど投票率が低くなる、つまり人口密度が低い地域ほど投票率が高くなる傾向があるかもしれない、ということ。

ただしこれは、「可住地人口密度が低い≒田畑が多い≒自民党への投票が多い」という、予想①で見られた構図と似た結果にすぎないのではないか。

分析してみた結果

なんともスッキリしない結果に終わった。

やはり、投票率の高さを単一の指標との相関だけで語るのは難しい。それぞれの自治体ごとに投票率が高かった背景があり、全体に通じるような単純な傾向は見つからない。

選挙ごとの争点や情勢が影響している可能性も大きく、今後も別の選挙で同様の分析を続けていきたい。

Comments