大正9年実施の、第1回国勢調査で市制を済ませていた東海地方の都市を人口でランキング。

日本で初めて行われた国勢調査――それが大正9年(1920年)。当時、すでに市制を敷いていた東海3県の都市はわずか数市のみでした。ここでは、その「第1回国勢調査」に基づき、100年前の東海の都市人口をランキング形式で振り返ります。

国勢調査は100年以上前から実施されていました

第1回の国勢調査は、大正9年(1920年)10月1日に実施された、日本初の全国規模の人口調査です。明治以降の近代国家形成を進める中で、国民の実態を正確に把握することを目的として行われました。当時の日本の総人口は約5599万人。性別、年齢、職業、世帯構成などが調べられ、国家統計の基礎資料として活用されました。この調査をきっかけに、以後5年ごとに国勢調査が行われるようになり、日本社会の変化を記録する重要な制度として定着しました。

大正9年(1920年)時点の人口ランキング

上位は予想しやすいと思いますので、1位から順に発表していきます。

第1位:名古屋市

市制施行:1889年

人口:429,997人

やはり1位は今も昔も名古屋市ですね。名古屋市は戦前から五大都市(大阪・横浜・神戸・京都・名古屋)の一角で、東海地方の最大都市であり続けていますし、この先も地位がひっくり返ることは無いでしょう。

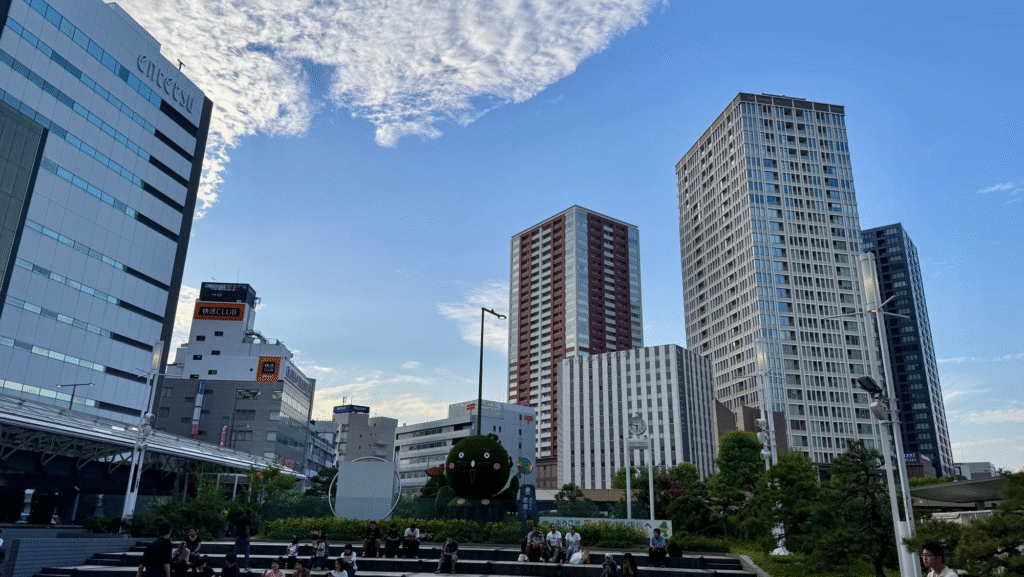

第2位:静岡市

市制施行:1889年

人口:74,093人

100年目の東海地方No.2は、静岡市でした。正直、ここも現在と一緒ですね。2025年現在、人口でこそ浜松市が多いですけど、都市力や賑わい的な視点では「静岡市>浜松市」であることは地理好きにはかなり知られた話だと思います。そう言った意味で、今も昔も、名古屋市に次ぐ東海地方2番手は静岡市だと言えそうです。

第3位:豊橋市

市制施行:1906年

人口:65,163人

第3位には豊橋市がランクイン。現在では豊田市や岡崎市、一宮市に人口を抜かれ、愛知県の中核市では最も少ない人口(約37万)となっています。ただ、交通の要衝として大正期にはすでに多くの人口を抱えていました。現在は政令指定都市となっている浜松市よりも多い人口規模だった豊橋市。浜松市の人口が伸びたのは産業が要因なのか、広大な平野があったことが要因なのか。

第4位:浜松市

市制施行:1911年

人口:64,749人

第4位は浜松市。現在は政令指定都市であることを考えれば、発展がゆっくりと言えるかもしれません。浜松市も歴史ある街ですから、特集記事で取り上げても面白そうだなと思います。

第5位:岐阜市

市制施行:1889年

人口:62,713人

第5位は岐阜県から初登場の岐阜市がランクインしました。当時の中心地は、岐阜城の城下町と言える地域でした。そこから市街地は南下していきます。現在は岐阜駅周辺が中心地というイメージが強いですが、柳ヶ瀬が隆盛を極めるのも昭和です。ちなみに、大正9年時点では、宿場町だった加納町や長良村といった、現在では岐阜市の一部である地域も、すでに多くの人口を抱えていました。

第6位:津市

市制施行:1889年

人口:47,741人

第7位:宇治山田市

市制施行:1906年

人口:39,270人

第8位:岡崎市

市制施行:1916年

人口:38,527人

第9位:四日市市

市制施行:1897年

人口:35,165人

第10位:大垣市

市制施行:1918年

人口:28,334人

東海地方は全部で10市が存在

大正9年時点での「市」は、愛知県が3市、三重県も3市、静岡県で2市、岐阜県で2市という結果でした。この翌年、一宮市が市制移行して愛知県は4市となります。

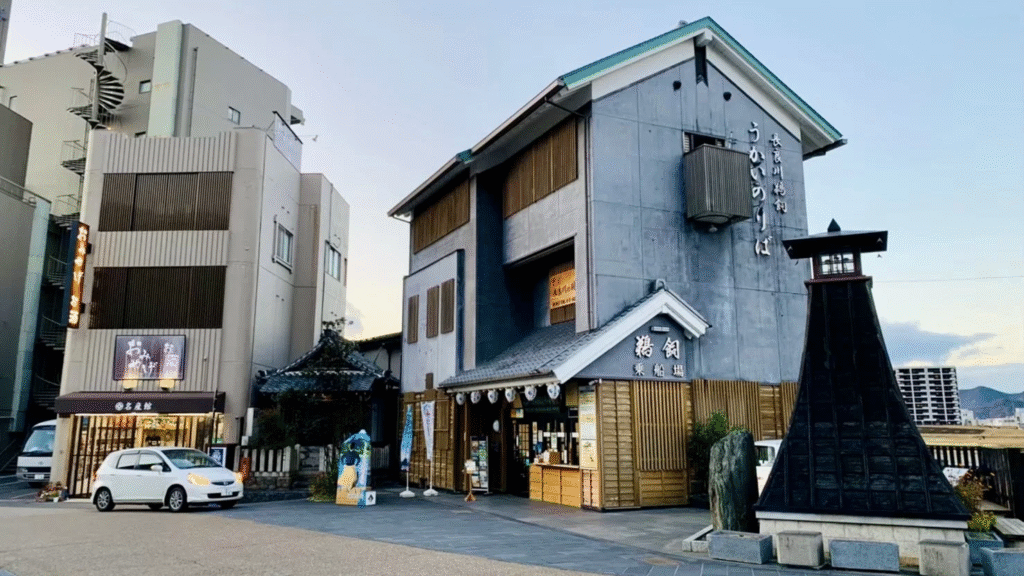

宇治山田市の凄さ

一番気になったのは、現在伊勢市の宇治山田市。伊勢神宮の影響が大きいと考えられますが、浜松市より市制が早く、四日市市よりも多い人口を抱えていた事実に驚かされます。

令和7年も国勢調査の年

ちょうど現在、国勢調査が実施されています。せっかくなので、このタイミングで記事を書いてみました。5年に一度、定期的に調査が行われるおかげで、過去からの推移を見れて地理好きからすればありがたい限りです。

皆さんは、国勢調査の回答はお済みですか。まだの人は、スマホですぐ回答できるのでやっておきましょう!

Comments