結局のところ、滋賀県南部で最も人口が増加したエリアはどの駅周辺か。

人口減少社会にある近年の日本で、東京をはじめとする大都市部以外で人口が増加している県が二つあった。それが沖縄県と滋賀県で、一時期話題となっていた。沖縄県は自然増が目立ち、滋賀県は社会増が主要因だと分析されていた記憶がある。この文脈で深掘りしたとき、草津市が絶好調だという論調が多かったが、実際に草津市がどれくらい勢いがあるのか、数値で見てみたい。

滋賀県南部における主要駅周辺人口を比較してみる

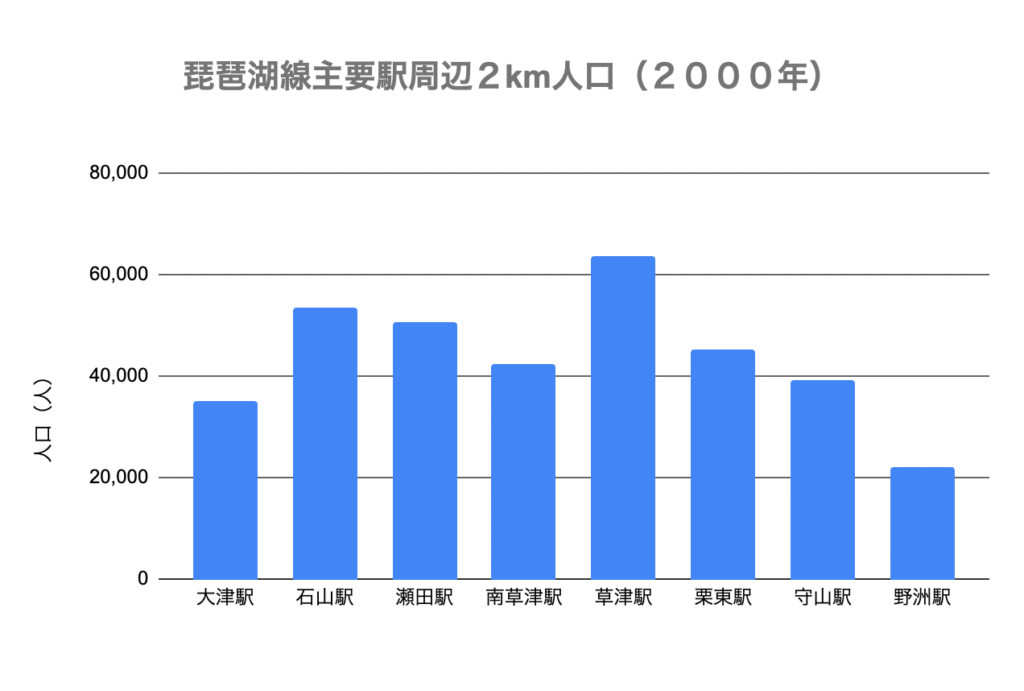

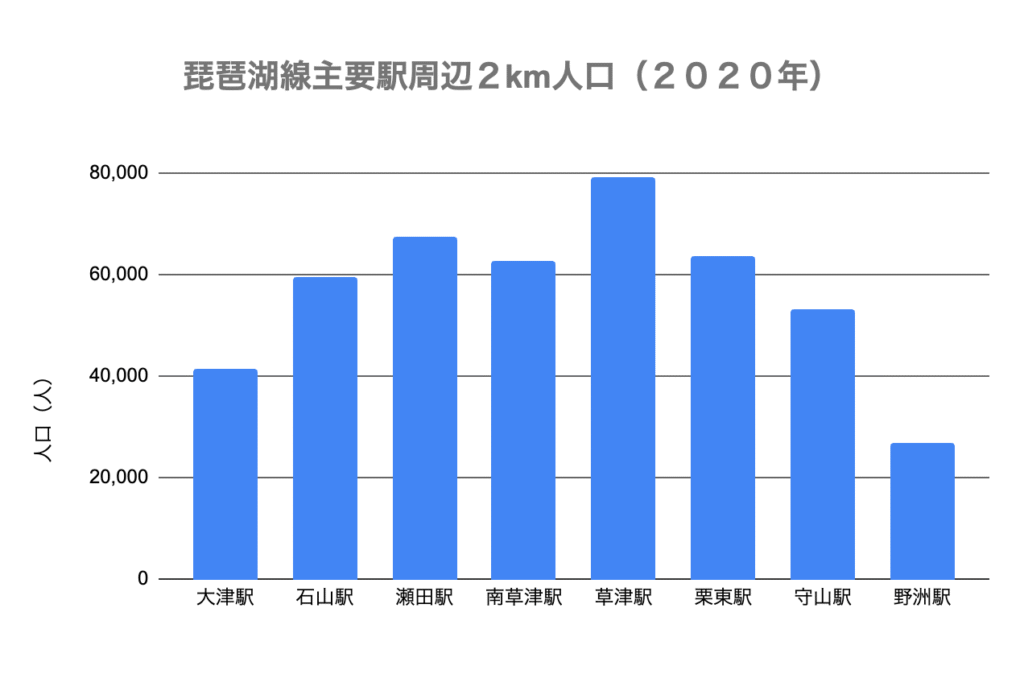

滋賀県内で、特に人口が増加しているのは東海道本線(愛称:琵琶湖線)の沿線である。今回は、滋賀県で最初の駅かつ県庁所在地の玄関駅である大津駅から野洲駅までをピックアップして比較してみたいと思う。

まず感じるのは、すべての駅で周辺人口が増加しており(図1参照)、このエリアの勢いを感じる。

図1:滋賀県南部における主要駅周辺2km人口(人)

| 名称 | 2020年 | 2010年 | 2000年 |

|---|---|---|---|

| 大津駅 | 41,374 | 39,251 | 35,158 |

| 石山駅 | 59,615 | 56,105 | 53,401 |

| 瀬田駅 | 67,353 | 59,502 | 50,508 |

| 南草津駅 | 62,607 | 54,340 | 42,303 |

| 草津駅 | 79,129 | 70,572 | 63,656 |

| 栗東駅 | 63,659 | 56,245 | 45,221 |

| 守山駅 | 53,247 | 47,903 | 39,086 |

| 野洲駅 | 26,705 | 24,066 | 22,130 |

2000年時点では

2000年時点で、すでに最も駅周辺(2km)人口が一番多い駅は草津駅であった。草津駅と大津駅を除けば、基本的には京都駅から離れるほど人口が減少していく傾向がみてとれる。

2020年時点では

20年前に2番手だった石山駅は5番手となった。草津駅を中心に中膨らみのような傾向となった。20年前と比較すれば、大阪・京都から離れる方向に人口集中エリアが広がってきたことを示している。

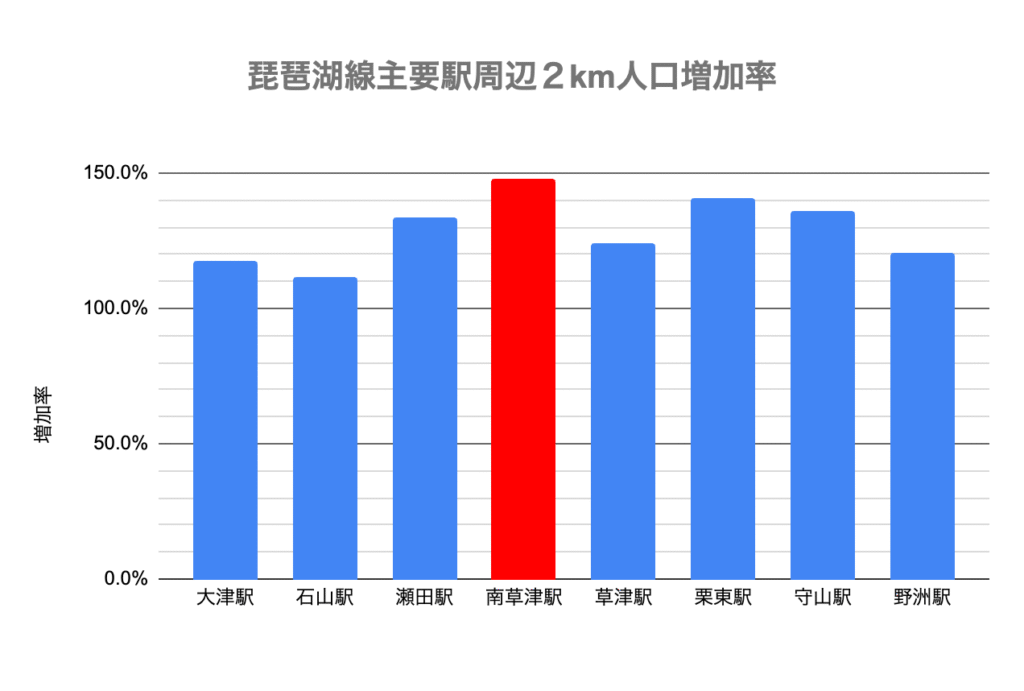

人口増加率で比較してみる

20年間の人口増加を、グラフで比較してみよう。増加率では上位から順に、南草津駅、栗東駅、守山駅となった。やはり、大阪・京都から離れたエリアで人口が増加していることがよく分かる。

この滋賀県南部エリアが好調である要因として、JR西日本が誇るチート級通勤列車「新快速」の存在が挙げられる。実際、南草津駅が新快速停車駅となった効果が絶大だったことが、グラフからも読み取れるだろう。

感想・まとめ

駅周辺人口が県内で最も多い草津駅、駅周辺人口の増加率が最も高い南草津駅。この2駅が位置する草津市は、やはり勢いが凄いと言わざるを得ない。

実際、草津駅前は地方の40万人都市と同等かそれ以上の賑わいがある。駅前には近鉄百貨店が営業しており、今では滋賀県で唯一の百貨店立地自治体となった。歴史的な交通要衝である草津市は、今もなおポテンシャルの高いエリアであったようだ。

Comments